騒音・振動レベルについて

騒音と振動は私たちの日常生活の中でもっとも身近に感じられます。

騒音・振動はレベルによって心地よく感じたり不快に感じたりするのではないでしょうか。

こちらでは、騒音と振動の仕組みについてご説明します。

音と騒音とは

私たちが一般に音と呼んでいるものは空気の振動のことを言います。あらゆる物体は擦ったり、叩いたりすれば音源となります。

音源の振動が空気の振動となり、その振動を耳が受け取ったとき、音として聞くことができます。

私たちの周囲には種々雑多な音が取り込まれていますが、これらの音すべてに反応することは不可能で、その中から各自が主観的に判断し、取り出して聴いています。その人に重要でない音は、重要な音に対し妨害的な働きをすることも多く、これが“無い方が良い音”と判断され騒音と呼ばれます。このように騒音は音自身の物理的属性よりも、聞く人の受け取り方にあり、一概には言えませんが、大きすぎる音、不快な音質の音、注意をその方に向けさせる音等が一般的に騒音と判断されます。

音の物理量と感覚量について

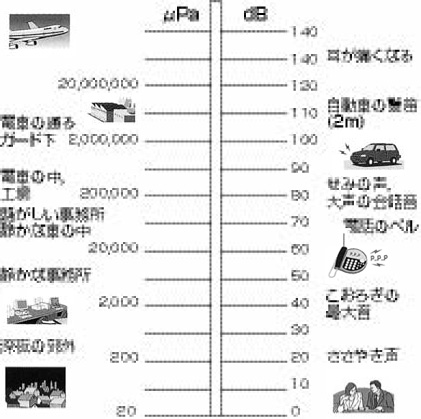

音は大気圧の微小な圧力変化である所から物理量を音圧といい、単位はパスカル(Pa)を用います。ところが人間の聞くことのできる音圧は20μPaから200Paと1000万倍にもなります。

音は大気圧の微小な圧力変化である所から物理量を音圧といい、単位はパスカル(Pa)を用います。ところが人間の聞くことのできる音圧は20μPaから200Paと1000万倍にもなります。

また、人間が感じる音の大きさは音圧の対数に比例するとの法則があります。最小可聴値20μPaを基準値として音の大きさをデシベル(dB)で表しますと0〜140dBで扱うことができます。

◆騒音・振動に関する基準と作業時間帯

| 騒音 | 振動 | |

| 騒音/振動の大きさ | 85dB以下 | 75dB以下 |

| 作業時間 | 1号区域午前7時~午後7時 2号区域午前6時~午後10時 |

|

| 一日の作業時間 | 1号区域10時間以内 2号区域14時間以内 |

|

| 継続日数の制限 | 1号区域6日以内 2号区域6日以内 |

|

| 日曜・休日における作業規制 | 1号区域禁止 2号区域禁止 |

|

◆特定建設作業の種類の分類(概略)

①くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

②びょう打機を使用する作業

③さく岩機を使用する作業(1日における当該作業にかかわる二地点間の最大距離が50メートルをこえない)

④空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のもの)を使用する作業

⑤コンクリートプラント(混練容量が0.45立方メートル以上のもの)またはアスファルトプラント(混練容量が200キログラム以上のもの)を設けて行う作業

⑥バックホウ(環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のもの)を使用する作業

⑦トラクターショベル(環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のもの)を使用する作業

⑧ブルドーザー(環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のもの)を使用する作業

◆騒音の大きさは特定建設作業の場所の敷地の境界線上において測定する。

◆表中、1号区域は、居住用に供されている区域、商・工業用にあわせて、相当数の住居が集合している地域および学校、病院などの周囲おおむね80メートルの区域で都道府県知事または令第4条第2項に規定する市の長が指定した区域に適用し、2号区域は、1号区域の区域以外に適用する。

等価騒音レベル(Leq)とは

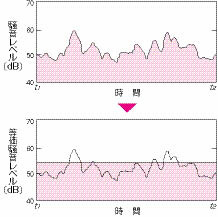

等価騒音レベル(Leq)は、equivalent continuous sound levelの訳であり、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギーを

同時間内の定常騒音のエネルギーに置きかえることです。騒音に係る環境基準の評価に等価騒音レベル(Leq)が用いられます。

①等価騒音レベル

価騒音レベル(Leq)は、equivalent continuous sound levelの略であり、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギーを同時間内の定常騒音のエネルギーに置きかえることです。

価騒音レベル(Leq)は、equivalent continuous sound levelの略であり、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギーを同時間内の定常騒音のエネルギーに置きかえることです。

時間t1〜t2の間に、騒音レベルが47〜60dBの範囲で移動している場合(上の図)の例で、この騒音のエネルギーを定常騒音のエネルギーに置き換えると53dB(下の図)のようになります。

②Leqの測定

等価騒音レベルは騒音計(Leq機能付)、レベル処理器により自動的に演算されます。

時間率騒音レベル、時間率振動レベルとは

わが国の騒音規制法および振動規制法に使われている評価量で騒音や振動の大きさが不規則かつ大幅に変動するときにこの評価量は適用されます。ある実測時間内の変動騒音に着目したとき、ある騒音レベルを超えている時間の合計が実測時間のN%に相当するとき、その騒音レベルをN%時間率騒音レベルと言います。たとえば実測時間が10分の場合55dBを超える時間の合計が5分であったならば55dBを50%時間率騒音レベル(中央値)と言います。もし55dBを超える時間の合計が30秒であったならば55dBはL5(5%時間率騒音レベル)となります。時間率振動レベルについても同様です。

低周波音とは

低周波音とは一般に周波数1Hzから100Hzの音波のことをいい、その中でも特に1Hzから20Hzの人間の耳に音として捉えられない音波を、超低周波音と言います。低周波騒音計は、一般の騒音を測定する騒音計と違い、低周波音を測定する目的で開発した測定器です。

低周波音とは一般に周波数1Hzから100Hzの音波のことをいい、その中でも特に1Hzから20Hzの人間の耳に音として捉えられない音波を、超低周波音と言います。低周波騒音計は、一般の騒音を測定する騒音計と違い、低周波音を測定する目的で開発した測定器です。

通常の騒音は、耳で聞き“うるさい”と感覚的な表現が使われますが、耳で聞きづらい、あるいは聞こえない低周波音は“不快・圧迫感”という心理的な表現が使われます。一般に人は、10Hzの低周波音ではおよそ90dB以上の音圧で、20Hzの低周波音ではおよそ80dB以上の音圧でその低周波音の存在を認知すると言われ、さらに大きなレベルになると先の心理的表現による苦情となる場合があります。

周波数分析とは

◆周波数分析とは、音や振動に合成された複雑な波形の性質を調べるために、さまざまな周期・振幅のサイン波信号に分解することです。

一般的には、1/1オクターブバンド分析、1/3オクターブバンド分析、FFT(Fast Fourier Transform)分析などの手法がよく使われています。

1/1オクターブバンド分析、1/3オクターブバンド分析

1/1オクターブバンドパスフィルタとは、バンドパスフィルタの上限周波数が下限周波数の2倍である定比型フィルタを用いて分析し、フィルタの中心周波数は、31.5、63、125、250、500、1,000、2,000…Hzと、隣り合うフィルタの2倍の関係になります。詳細な分析が必要なときには、1/3オクターブ分析が使われ、フィルタの中心周波数は、31.5、40、 50、63、80、100、125…Hzと、隣り合うフィルタの1.25倍(1/3オクターブ間隔)の関係になります。 音の高さの感覚は、音の周波数によって大体決まります。二つの音の高さの感覚の違いは、音の周波数の差ではなく、音の周波数の比に対応します。周波数分析に用いられるバンドパスフィルタセットには、定比型(フィルタの上限周波数と下限周波数の比が一定)と定幅型(上限周波数と下限周波数の差が一定)の二種類がありますが騒音の評価を目的とした分析には、人間の感覚に対応させ易い定比型フィルタを使うのが一般的です。